成长的秘诀,在于如何意识到自己很蠢-每日快讯

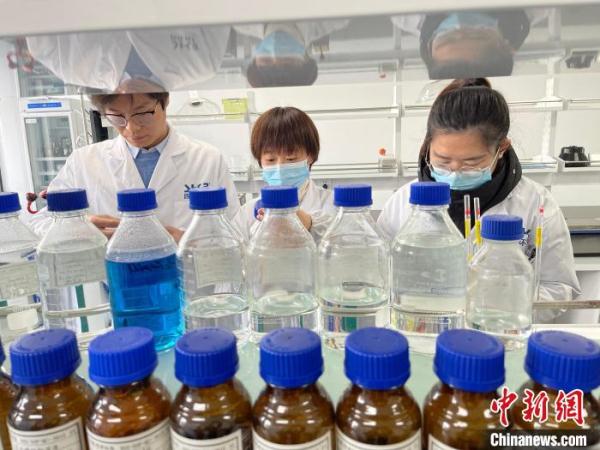

(资料图片)

(资料图片)

还没有弃耕的第143篇

作者 | 普罗米

来源 |后见之明(id:a_hindsight)

嗨,我是普罗米,一个刚改名的新媒体人。 我改名了。 很高兴重新认识你,我是普罗米,一个搞了7年自媒体,略懂一些文案,略懂一点运营,特懂摆烂的新媒体人。 这是我第N次改名,唉,说实话,之前的公众号名字,没什么不好,就是不知道这账号是干啥的,所以这一次,我想把账号名字聚焦在我的创作领域上,至少让看到这个名字的朋友知道,我写的内容是什么。 这就是改名的初衷。 账号是旧的,名字是新的,人是半新半旧的。 现在的我,被旧的过去和新的未来夹击,这一年受到的挫折不少,肉却没少,只有头发在掉,能力没多少成长,段子倒是攒了一箩筐。 果然,苦难是创作的灵感,我最近,又突然多了很多的灵感,毕竟骂人的时候灵感最多了。 不过这一次,我不骂人,因为要骂的对象竟是我自己,我找不到骂人的对象也不能骂自己对吧。所以这一篇,我要秉持自媒体博主教你做人的精神,好好跟你讲道理。 讲什么道理呢? 事情是这样的,某天我看书的时候,发现了一个词,叫“愚昧之巅”,本来我觉得跟自己没啥关系,怎么想自己都不会在愚昧之巅嘛,但是越往下看我越心虚,因为作者写了一段话: 蜕变的困难在于,你处在愚昧之巅时,不知道你处在愚昧之巅,甚至可能觉得自己在绝望之谷或者开悟之坡。我突然就哭了。 这说的怎么这么像我呢......于是有了今天这篇文章。 我一直在想,怎么突破自己的瓶颈,“愚昧之巅”也许就是那个契机。 1.一个人爬坡的3个阶段一个人成长大体分为3个阶段:第一段,从开始到愚昧之巅;第二段,从愚昧之巅到绝望之谷;第三段,从绝望之谷走到大师,这条路称为开悟之坡。参考这张图: 在不同的阶段,人的自信程度是不一样的。 第一段,随着知识技能的增加,人的自信心逐步增加,愚昧之巅就是极度自信的时候; 第二段,当掌握的知识越多,越发现自己无知,这时候来到了绝望之谷; 第三段,当知识技能超越了大部分人以后,自信心会逐步恢复,有些人可能会进入“顿悟”的状态,迈入开悟之坡,逐渐向大师靠近。 看到这张图,你觉得你现在处在哪个地方? 绝望之谷或开悟之坡? 我把这图分享出去以后,这是大部分人给我的回复,我自己也曾经是这么认为的。 直到我看丁西坡写的《长期有耐心》,里面提到了一句话,对,就是开头的那一句,我突然发现,我貌似对自己判断失误。 我以为自己在绝望之谷或开悟之坡,但以我当前掌握的知识之少,还远远达不到这两个阶段需要的能力水平...... 为什么会突然意识到这一点呢? 书里提到一句, 大部分人停滞的地方不在绝望之谷,也不在开悟之坡,而是在愚昧之巅,无法从愚昧之巅进入到开悟之坡。很多人对自己有过高的评价,觉得自己的能力水平高于其他人,但实际上,这种评价未必是客观的,真正客观的评价来自周边环境。 对,是真正周边的环境,最接近你的人对你的评价是怎么样的,比如你的同事,你的领导,你的合作伙伴,这些人对你的评价才更客观。 “大部分人不知道自己身处愚昧之巅,但大部分人知道别人身处愚昧之巅。”所以,你能否对自己有客观的判断,取决于你能否得到有效的反馈。 不瞒你说,这就是我哭泣的地方....... 我以为我的能力水平比别人高,比别人优秀,别人在愚昧之巅,而我已经到绝望之谷了,但现实很可能是,大家都在愚昧之颠,互相不戳穿,大家不是在比谁更聪明,而是在比谁没那么蠢。 这很可能才是真相,是现实。 2.成长的秘诀,是如何意识到自己很蠢其实这篇文章,乍看有价值的内容就在第一部分了,毕竟我已经提出了核心观点,而且还丢出了理论判断。 看完第一部分,就以为自己掌握了核心技术。 对不起,这就是过去的我,浅尝辄止。 以前我写文章大概就是这么个水平,思考问题也就是这么个水平,看到一个理论会觉得很有趣,觉得不错就放在文章里提高逼格,从来没有深入去思考为什么。 什么叫深入思考? 来,给大家分享一下这次不成熟也不太深入的思考过程。 愚昧之巅这个词,我不是第一次听到,2年前我写过一篇这个主题的文章,简要介绍了这个理论,然后完事。 这次在看书的时候,我突然有了非常不一样的感触。 就像作者提到的那句话:大部分人不知道自己处在愚昧之巅,而大部分人知道别人处在愚昧之巅。 我突然把这句话代入到自己身上,觉得特别真实,我看得到别人的不足,也知道别人的能力水平,所以我觉得自己比他们优秀。 但事实真的是这样吗? 我突然意识到,这不是真相,因为我觉得自己很优秀,但实际上,比我高一级,甚至高两级三级的人并不这么认为。 所以曾经我操盘过的2个项目,每次进展到一半就被转到了其他同事手上,因为没有人坚定地认为,这项工作没有人会做得比我出色,这项艰难的任务,除了我没有别人可以做好。 一个人是可以被替代的,那就说明,他没有想象中那么优秀。 这就是周边环境的反馈。 但我不服,因为我看到的别人处在愚昧之巅,所以我总是在质疑,质疑同事,质疑领导,我始终认为,这是别人对我的偏见。 但事实可能是,这不是偏见,这是真相。 你知道吗,意识到这一点是非常难的。 当一个人在遭遇巨大的变动和挫折,从云巅掉入谷底的时候,人很容易启动防御机制,这种防御建立在攻击别人,质疑别人的基础上,只有这么做,才能保住自己玻璃心。所以在我遇到巨大挫败的时候,我启动了防御机制,我看到了别人的不足,却没看到自己的不足。 我一直以为,这次的较量是聪明人和聪明人的较量,但实际上,这是一次蠢人跟没那么蠢的人的较量。 很多时候的比拼,比的是谁没那么蠢,而不是谁更聪明。从一开始,我对问题的定义就出现了偏差。 结果显示,我输了。 第一次看到那张图的时候,我没有这一套的思考过程,我觉得自己在绝望之谷。 但这一次看到这张图,尤其是作者说的那句话,我开始动摇了,我真的在绝望之谷吗?为什么我会在绝望之谷,就因为现在我的自信跌到了谷底吗? 不是,自信不是判断依据,能力水平才是判断依据。 那怎么判断自己的能力水平? 一个人的能力是由自己判断吗?不是,一个人的能力,由周遭环境判断。 比如,我没办法判断自己能力的高低,因为大部分时候,人天然对自己会有过高的评价,但是周围的人,尤其是跟你合作的人,能够给你更客观的反馈。 比如你的领导,给你安排的工作是否重要,他们是否放心把工作交给你;跟你合作的同事或朋友,是否相信你的专业判断,你的决策是否经得起质疑;你完成的工作,数据反馈怎么样,效果如何,是否给业务带来正向价值。 这些都是判断依据。 只是我沉浸在自己的情绪里,无视了这些判断依据。 很多人跟我说过,要多思考为什么,多问自己几句为什么,我以为自己也是这么做的,但大部分时候,我不是。 我看过很多业内大神写文章,他们提到自己的经历时,觉得那个过程很难,当时我不理解,好像过程没有想象中那么艰辛。 但现在我突然明白,我无法理解这些大神当时的心情,是因为我没有他们那样的经历,达不到他们的水平,无法感同身受。 意识到自己的愚蠢,真的是一件很难的事。如果你没有过类似的经历,你可能也不会明白我上面这句话是什么意思。 3.突破的秘密,在于有效反馈今天这篇文章,其实我没有写好。 真的,能写出来的内容,不足我想的十分一。 但我还是很想把它写下来,因为这是一直困扰我的事情,虽然我还没有找到很好的解决方法,可我还是很想分享给大家,也许有人跟我遭遇类似的困境,我的分享能给你一点启发。 大学的时候,一位我很尊敬的师姐跟我说过一句话:当你遭遇瓶颈的时候,就是你成长最快的时候。 我确实遭遇瓶颈了,但我不知道解题方法在哪儿。 就像我前面提的,我以为我在绝望之谷,实际是在愚昧之巅。 要认识到这一点是真的很不容易,真的不骗你,我是自欺欺人了大半年才终于承认这一点的。 怎么意识到的呢? 起源于前一段时间我参加的一场面试,被好几个业内专业人士盘问,他们不懂我所做的业务,但他们可以直击问题的核心,可以问出一系列我回答不出来的问题,可以仅仅通过一场不过半小时的面试,就看出我的不足,而我觉得他们都是对的。 这么说吧,我得到了有效反馈。 过去我一直认为,领导对我有偏见,所以我不认可他们对我的判断,但一个陌生人是不会对我都有偏见的。 那场面试,我准备了大半个月,结果却一塌糊涂,这种感觉太难受了。 但我仔细回顾发现,那场面试中提到的问题非常犀利,我回答不出的问题,恰恰都是我当前欠缺的知识。 我非常庆幸参加了那场面试,虽然当下结果不如意,但它给了我比结果更有价值的东西——有效反馈。 很长一段时间,我对自己的定位有很大的偏差,误以为自己在绝望之谷。 因为我没有获得有效的反馈。 试想一下,你在职场里能听到真心话吗?很难。正是因为如此,我很难得到真实有效的反馈,因为别人的反馈里,都参杂着主观因素。 同事可能会碍于情面不断地夸你,领导可能会碍于利益或安抚或打击你,朋友会碍于关系和你一起吐槽骂娘,总而言之,你很难在生活里听到关于你的真实反馈。 即使有,也多是夸奖,不是有效的批评。 一个能够直接了当指出你问题所在的人,才是你真正的贵人。 而偏偏,这个人可能在你遇到的100个人里只有1个,甚至不存在。 所以这篇文章写出来的价值,是想告诉你,如果你真的遇到困境,遇到瓶颈了,一定要去找一个能给你有效反馈的人。 这个人,可能是跟你PK很久的竞争对手,知道你的弱点;可能是你找工作的时候遇到的面试官,看出你当前的问题所在;可能是偶遇的业内大神,愿意抽出时间指点你;还可能是你花钱买到的大神。 讲真,这里应该插一段广告的。 可惜我没有,只能跟金钱擦肩而过 今天的文章说到这就讲完了,这是我对“愚昧之巅”新的思考过程。 如果说成长最难的是从愚昧之巅跨越到绝望之谷,那跨越过程最难的就是如何意识到自己的愚蠢,以及,如何承认自己的愚蠢。也许不一定对现在的你有帮助,但如果,我能为某个在遭遇瓶颈的朋友提供一点启发,这篇文章就发挥了它该有的价值。 以上。 最后提一句,我改名字啦,很高兴重新认识你,下周见。 作者:普罗米,混了7年自媒体,写了近200万字,专注研究互联网和搞钱。公众号【普罗米的新媒体百科】,希望写下的每一个字,都不浪费你的阅读时间。

下一篇:最后一页

精心推荐

- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目

- 京津冀区域协同创新指数增长迅速

- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%

- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例

- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平

- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控

- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛

- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区

- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明

- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板

- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性

- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你

- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”

- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑

-

中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省

-

中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情

-

中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队

-

中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁

-

中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时

X 关闭

行业排行

- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长

- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进

- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展

- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求

- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间

- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元

- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词

- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市

- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例

- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例

X 关闭

产业

-

成长的秘诀,在于如何意识到自己...

还没有弃耕的第143篇作者|普罗米来源|后见之明(id:a_hindsight)...

-

北京市滑冰协会与国家速滑馆正式...

北京市滑冰协会与国家速滑馆正式开展战略合作

-

最资讯丨中国邮政储蓄银行股份有...

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行于2008年...

-

每日快讯!磁链

1、导电线圈或电流回路所链环的磁通量。2、磁链等于导电线圈匝数N与...

-

每天超过3亿件,这一数据释放啥...

国家邮政局监测数据显示,农历新年以来全国快递业务量连续稳步上涨...

-

【全球聚看点】土猪肉

1、广东壹号食品股份有限公司经过长期的实践和研究,在广西陆川猪种...

-

党参的药性和功能主治_党参当归...

1、可以一起吃 这三味都是温补气血,对女人来说是可以长期服用的食...

-

2018年清洁能源就业岗位增长3.6...

根据全国无党派企业集团E2(环保企业家)对能源就业数据的新分析,几...

-

「汉化留档」Apollo:RT Origina...

前言有粉丝私信我做这个ApolloLite的汉化;于是就做了Apollp系列的...

-

视焦点讯!2021年最佳黑色星期五...

MacBookAir和MacBookPro是全球最受欢迎的两种笔记本电脑系列,尽管...